Les mots

«Qu’il déambule à Bénarès, à New York, à Atlanta ou ailleurs, Michael Ackerman s’affranchit de tout lieu commun pour s’engager dans une relation viscérale avec les lieux comme avec les êtres.

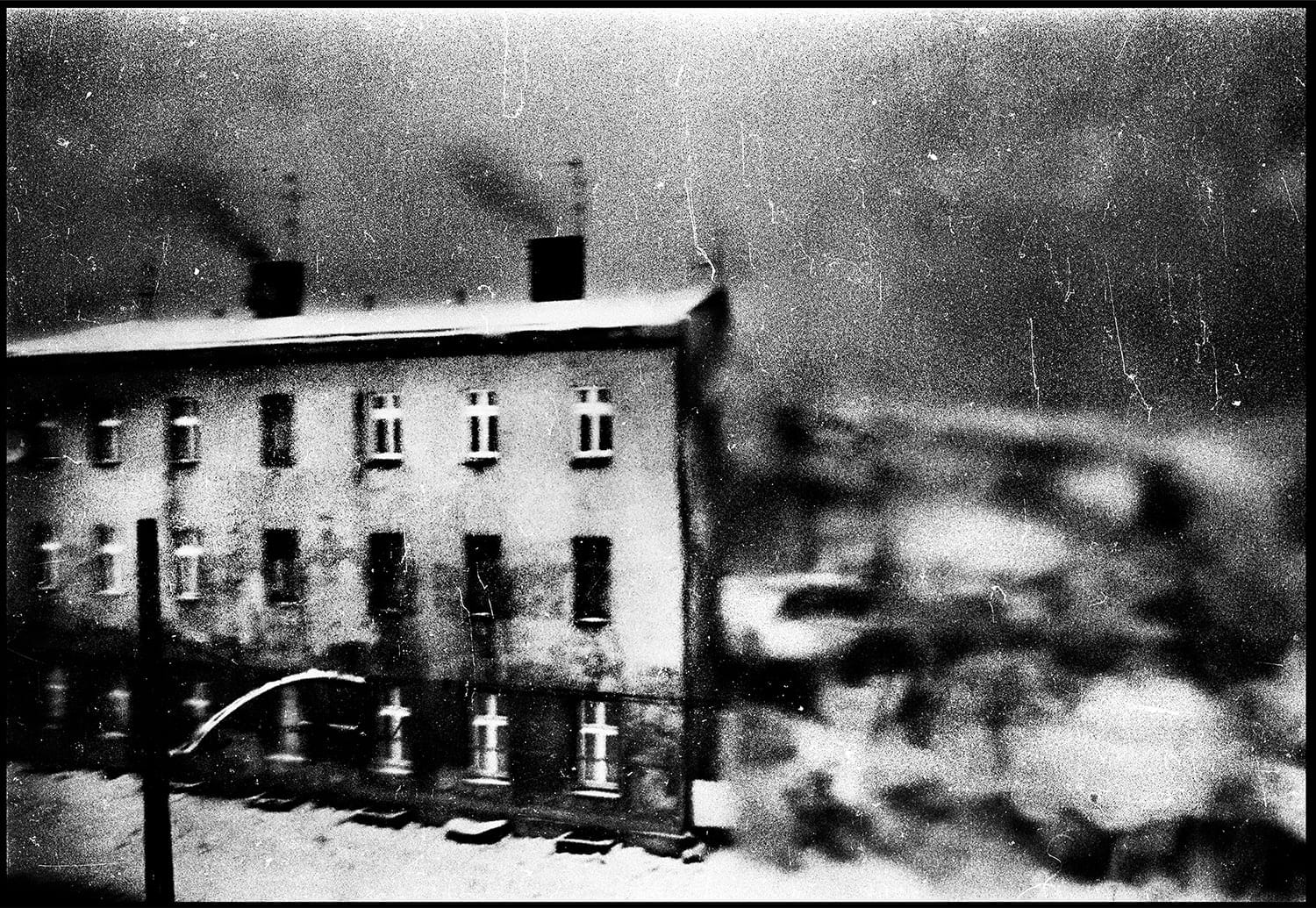

Se déprenant de toute adhérence à la réalité, affranchies de toute anecdote, ses images fébriles s’imposent et fascinent comme des échos lancinants. Sillonnées de présences spectrales, ses photographies, tremblées au grain démesuré, sont autant de stigmates de sa contiguïté au monde : elles n’attestent de rien – sinon de sa présence et de ses rencontres. Elles sont autant de visions fugitives, parfois hallucinées, relatant la nuit, la ville, l’enlacement, l’urgence, souvent le sentiment prégnant de la disparition. Michael Ackerman évolue constamment dans un rapport liminal (par le décadrage, le tressaillement, le flou) à la photographie, à ses sujets, enfin au réel. Il engendre ainsi une inquiétante étrangeté. Dans ses images, affranchies de tout référent spatial ou temporel, le monde qu’il donne à voir, transcendant toute appréhension objective du réel, déborde.

Si son travail est souvent abordé comme une exploration des convulsions d’un monde qui s’abime, il est aussi constamment empreint d’un regard bienveillant exempt de tout jugement, habité d’une grande douceur. Son œuvre résulte d’une urgence existentielle pour venir composer une forme de chaos poétique, où l’obscurité et la lumière jaillissent sans cesse, se heurtent, se confondent et s’entremêlent.»

Caroline Benichou

Fondatrice des éditions de L’axototl qui viennent de publier Smoke, dernière monographie en date de Michael Ackerman.

«Dès sa première exposition, en 1999, il s’est imposé comme porteur d’une écriture nouvelle, radicale et singulière. Son approche de Bénarès, réunie sous le titre End Time City, rompait avec tout exotisme, toute tentative de description, toute anecdote, pour questionner le temps et la mort avec une liberté qui lui permettait de passer du panoramique – dont il renouvelait l’usage – au carré ou au rectangle. En noir et blanc, avec une prise de risque permanente qui l’amenait à explorer des lumières impossibles, il laissait éclater le grain pour imposer des visions énigmatiques et prégnantes. Qu’il s’attache à garder trace des derniers moments de Time Square habité par des paumés ou des prostituées ou qu’il conserve, en Pologne ou en Italie, le souvenir de visions de lumière et de personnages étranges, il installe toujours un monde en déliquescence, flottant, au bord du gouffre. La tonalité est sombre, les images énigmatiques et tendues, le temps à la fois suspendu et en déséquilibre, le monde est taraudé par une douleur sourde, un mal-être permanent. De fait Michael Ackerman recherche – et trouve – dans le monde qu’il traverse les correspondances à son malaise personnel, à ses doutes permanents, à ses propres angoisses. Il l’avoue, discrètement, en réalisant régulièrement des autoportraits, qui n’ont rien de narcissique, mais qui disent qu’il sait appartenir à cet univers qui va mal.»

Christian Caujolle

in Agence VU’ Galerie, Photo Poche n°107, Actes Sud, 2006

«Il conviendrait presque d’avertir le lecteur du premier livre de Michael Ackerman, End Time City, à l’instar de certaines pochettes de disques où l’on prévient que les paroles de certaines chansons comportent des passages « explicites ». On ne sort pas indemne du voyage où nous entraîne ce jeune Américain de 31 ans. Très vite, on comprend qu’il y a désormais un « avant » et un « après » Ackerman, qu’il est de ces auteurs essentiels, en porte-à-faux, qui nous imposent une écriture, un discours inédits.

En fait, nul besoin de mise en garde sous forme d’autocollant ou de bandeau : l’image de couverture donne le ton. Nous sommes à Bénarès, immémoriale ville-mouroir de l’hindouisme. À gauche, dans l’ombre, un vieillard (?) décharné est couché sur le flanc, le regard braqué sur l’objectif. Impossible de se soustraire à ces yeux qui nous fixent, à la fois point d’interrogation et d’exclamation. Pas encore mort, déjà plus vivant. À droite, la masse blanche, déformée par le mouvement, d’une jeune femme qui, elle aussi, mais de manière plus fugitive, nous scrute. La vie et la mort. Entre les deux, un troisième personnage qui s’éloigne dans le dédale des ruelles. L’indifférence, l’habitude. On ne le sait pas encore mais voilà, d’emblée, un résumé parfait de ce qui nous attend à l’intérieur. Il n’y aura pas tromperie sur la marchandise.

De facture classique, au 24 x 36, l’image d’un homme nu dans une rue de Bénarès. Il s’avance bras écartés, tenant derrière lui les pans d’un morceau d’étoffe mitée qui lui tient lieu d’unique vêtement. On pense à un oiseau rachitique déployant ses maigres ailes dans une tentative désespérée d’envol. À la page suivante, un panoramique de fin du monde : une horde de vautours dont certains se repaissent d’une carcasse de vache. D’autres ailes déployées, plus funestes celles-ci. Les vautours nous accompagneront tout au long du voyage, ponctuant ce périple dantesque dans l’univers de la mort en même temps profane et sacrée. Plus loin, une barque sur le fleuve endormi. Comment ne pas y voir celle de Charon faisant traverser le Styx aux âmes défuntes?

Pour les Hindous, il est important de mourir et d’être incinéré à Bénarès, cet ultime pèlerinage dispensant l’âme d’autres réincarnations. Selon leur croyance, ils mettent ainsi un terme au cycle des naissances qui, autrement, se succèdent à l’infini. La mort est donc partout ici, sur les bûchers rituels, sur les rives du Gange aux eaux purificatrices, dans les innombrables asiles où les plus démunis attendent patiemment de rendre leur dernier souffle. À Bénarès, plus que partout ailleurs, la mort est indissociable de la vie. C’est à son rythme que vit la cité.

Bénarès, ville des limites, hantée de fantômes, de chiens errants et de singes qui semblent avoir pris possession des lieux. C’est l’Inde hallucinée, loin des sourires et des couleurs chatoyantes. C’est l’enfer.

Instinctivement, Ackerman a trouvé là matière à dérouler son écriture photographique. Lui aussi évolue constamment aux limites. Libéré de toute entrave formelle, il mélange les formats carrés, rectangulaires ou panoramiques. Il jongle avec les flous et les nets, décadre, déconstruit, déstructure ses images qui ne renvoient le plus souvent à rien de connu. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il recourt à la tradition, comme pour nous permettre de reprendre notre souffle, de retrouver nos repères. Sinon, il joue des contrastes violents, noirs charbonneux ou blancs brûlés, vibrations, tremblements, évanescences. La mort est-elle noire ou blanche?

Il montre l’inmontrable, mais nous sommes loin du « choc des photos » cher à Paris Match. Les eaux sacrées du Gange rejettent les corps, les chairs se consument, les os craquent sur les brasiers. Posés sur les bûches fumantes, des visages apaisés, improbables natures mortes. Rien de spectaculaire, pourtant, aucun voyeurisme morbide, tant l’honnêteté et l’humilité du photographe transparaissent dans chaque image, aussi radicale soit-elle. Nous sommes tous promis au même destin, et Michael Ackerman nous donne une clé essentielle, nous aidant à ne pas nous voiler la face devant cette évidence.

S’ils ne l’ont pas « découvert », Christian Caujolle et Robert Delpire ont compris l’importance du travail de Michael Ackerman. Ces « parrainages » ne sont pas le fruit du hasard et inscrivent le jeune New-Yorkais dans une lignée d’auteurs marquée par la rigueur. Il faudra désormais compter avec cette nouvelle liberté de voir et de montrer, avec ces débordements, avec cette frénésie. Une porte vient de s’ouvrir, qui donne sur un espace auquel nous n’avions jusqu’ici pas accès.»

Alain D’Hooghe

Article publié dans le quotidien Le matin le 25 mars 1999.

Conjointement à celle-ci, une autre exposition consacrée aux photographies de Michael Ackerman, intitulée SMOKE (and more),

est actuellement présentée à Bruxelles, chez L’Enfant Sauvage

(du 11 janvier au 10 mars 2024)

www.enfantsauvagebxl.com