Les mots

Pour beaucoup et parce que les étiquettes ont la vie dure, Sarah Moon demeure encore et toujours associée aux campagnes Cacharel réalisées dans les années 70 et 80. Un univers évanescent de jeunes filles perdues dans leurs songes. Tons pastels ou éteints, grain impressionniste. Des images qui s’étalaient sur les murs et dans les pages de la presse féminine, d’autres qui se sont mises en mouvement quand la photographe s’est muée en cinéaste, renouant avec ses premières amours. C’est un peu par hasard, presque à son corps défendant, que Sarah Moon est entrée en photographie. Mannequin dans les swinging sixties, elle s’amuse à coucher ses consœurs et amies sur la pellicule, images qu’elles glissent parfois dans leur book. Le magazine Glamour remarque ces photos et lui passe sa première commande. Tout est parti de là. Un ami l’initie aux indispensables rudiments de la technique. Le reste, l’essentiel, Sarah Moon le puisera en elle-même, dans ses souvenirs de projections à la Cinémathèque, dans la peinture, dans la littérature. Adulte, elle se réfugie dans ce qui fait d’ordinaire s’évader les enfants. Contes et comptines, fêtes foraines, histoires de belles endormies et d’animaux qui parlent et boivent du champagne en habit de soirée. Un monde qui n’a rien à voir avec l’innocence, inquiétant sous ses dehors de légèreté.

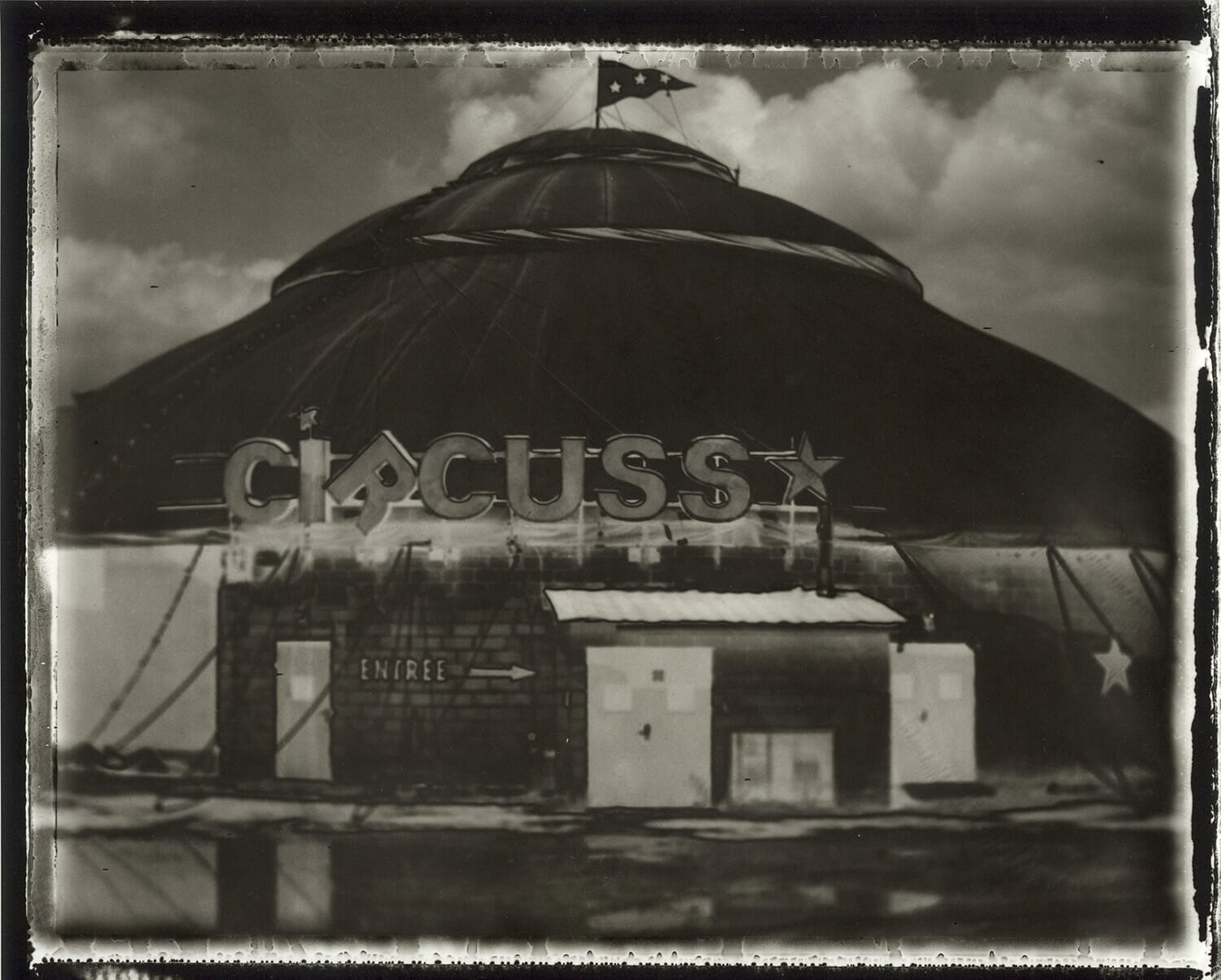

Ce n’est donc pas un hasard, loin s’en faut, si depuis plusieurs années déjà, la photographe réinterprète en se les appropriant des contes célèbres. Circuss s’inspire de La petite fille aux allumettes, tout comme L’effraie prenait comme point de départ un autre conte d’Andersen, Le petit soldat de plomb. Dernière en date de ces transpositions, Le fil rouge réinvente littéralement le Barbe-Bleue de Perrault.

À chaque fois, un film prolonge le récit où se répondent textes et photographies.

Même si elle y intègre des photographies saisies sur le vif, l’essentiel de ces séries est soigneusement orchestré, scénarisé. Il s’agit alors d’un travail d’équipe dont Sarah est à la fois le metteur en scène et le chef opérateur.

Les machines sont lourdes, comme au cinéma, avec décors, éclairages, maquilleuses, casting, effets spéciaux. On amène la pluie ou le soleil, on triche, on joue. Mais le contrôle absolu est impossible, impensable même, et c’est bien souvent dans l’intervalle, de la pièce qui manque à ce puzzle que surgira la photographie retenue pour sa magie inattendue. «Quand c’est réussi, vous n’y êtes pour rien. C’est que quelque chose vous a échappé.» Même si, en fin de compte, c’est le hasard qui tire les ficelles, encore faut-il pouvoir le saisir, l’apprivoiser. Quitte à recréer un monde qui n’existe pas en tant que tel, qui en tout cas s’en éloigne, elle refuse les conventions du genre, prend le contre-pied de la frivolité à tout prix. La grâce ne peut se concevoir sans gravité.

La photographie est-elle autre chose qu’une chasse à l’éphémère ? Consciemment ou non, Sarah Moon adhère déjà à l’idée de Baudrillard selon laquelle on rêve les choses avant de les voir.

Le polaroïd 180, archaïque, convient à merveille à son esthétique sans âge, ses accidents autorisent toutes les libertés. Les négatifs sont fragiles, capricieux mais, comme elle dit à voix basse, « les ratés font partie de la quête. »

D’étranges phénomènes de solarisations font leur apparition, riches d’évocations oniriques. Les surfaces sont parfois constellées comme d’antiques miroirs abîmés. Décidément, le temps est suspendu, et tout nous entraîne vers la perte des repères familiers. Mais qui peut dire avec certitude à quelle époque vivaient le petit chaperon rouge, les empereurs de Chine, l’Olympia peinte par Manet ?

Qu’on ne s’y trompe pas : s’il est souvent ici question de beauté, de raffinement, d’élégance, la douleur n’est jamais loin. L’orage gronde, le rêve peut à tout moment se muer en cauchemar. Rien n’est limpide, les apparences s’avèrent souvent trompeuses. « C’est fragile », dit simplement la photographe.

La fragilité serait-elle le maître-mot par lequel on arriverait à définir cette œuvre ? Non pas tant la fragilité des images que celle des choses elles-mêmes. Un charme opère à chaque fois que l’on repense ou que l’on revoit ces photographies de l’entre-deux. Un charme pesant, ambigu comme ces corps dont on ne sait s’ils sont de chair ou de celluloïd. De la grâce ou de la gravité, c’est cette dernière qui l’emporte, définitivement.

Les photographes